グランドセイコーでブレスレットの選び方や交換の可否、手首に合わせた調整のコツ、19mm幅への対応や外し方の基本まで、実用面の疑問を整理します。

純正ブレスの作り込みを客観的に見直し、ブレス安っぽいと感じられる理由やいまいちとされがちなポイントも、構造と仕上げの観点から検討します。

さらに白樺や御神渡り、56gsといった象徴的なモデルに触れ、ケースとブレスの一体感や装着感を比較できるよう、要点を分かりやすくまとめました。

購入前後の判断材料として活用しやすい内容を目指します。

■本記事のポイント

- 純正ブレスの構造と選び方の基準

- 交換や外し方の可否と注意点

- 19mmを含むサイズ選定と調整の考え方

- 代表モデルに見るデザインと装着感の傾向

グランドセイコーのブレスレットの基本解説

グランドセイコーの時計を選ぶ際、文字盤やムーブメントと同じくらい注目すべきなのがブレスレットです。

ブレスレットは単なる装着具ではなく、ケースとの一体感や装着感、さらには時計全体の完成度を左右する重要な要素です。

純正ブレスの設計思想や仕上げの違い、交換や調整のポイント、さらには19mm幅の特殊な仕様や外し方のコツまで理解することで、日常使いの快適さが大きく変わります。

また、一部で指摘される「ブレス安っぽい」と感じる理由も含め、特徴と課題を多角的に整理しながら、選択やメンテナンスの参考となる情報をお届けします。

純正ブレスの特徴と選び方

グランドセイコーの純正ブレスは、単なる付属品ではなく、時計全体の完成度を支える重要な要素として設計されています。

ケースとの一体感を高めるために、エンドリンクの精度はミクロン単位で調整され、側面やラグとの隙間が目立たないように設計されている点が特徴的です。

これにより、装着時に時計全体が滑らかに見えるだけでなく、耐久性や耐水性の維持にも寄与します。

また、テーパー比率(ブレスの幅がラグからバックルにかけて徐々に細くなる設計)も快適性に直結する要素です。

たとえば、20mm幅から16mmまでの緩やかなテーパーは手首に自然に沿い、重心が中央に集まるため長時間装着しても疲れにくいとされています。

センターリンクの鏡面仕上げとサイドのヘアライン仕上げの組み合わせは、光の反射を調整し、視覚的な高級感と実用性の両立を実現しています。

選び方において注目すべきは、ケース径や厚みとの相性です。

40mmを超えるケースでは駒の厚みや剛性が不足するとブレスが頼りなく見え、反対に小ぶりのケースに厚いブレスを組み合わせると全体のバランスを欠きます。

さらに、リンクの固定方式も大切で、ねじ式はメンテナンス性に優れ、ピン&スリーブ式はコスト効率と軽量性がメリットとされています。

ドレスモデルでは光沢の強いセンターリンクが採用されることが多く、袖口から覗いた際に華やかさを演出します。

一方で、スポーツモデルでは全面ヘアライン仕上げにすることで傷が目立ちにくく、アウトドアや日常使いに適応しています。

選択の最終基準は、文字盤やベゼルの仕上げとの一体感です。

たとえば、ザラツ研磨による鏡面仕上げのケースには鏡面リンクが調和し、ヘアライン仕上げのケースには同調した落ち着きあるリンクが映えます。

このように、純正ブレスはケースの造形や仕上げとの関係性を深く理解することで、自身に最適な一本を見極めやすくなります。

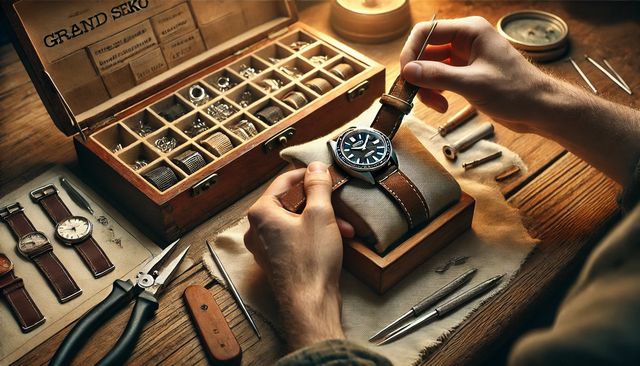

ブレス交換の注意点と手順

ブレス交換を検討する際に最初に確認すべきは、ラグ幅とエンドリンクの形状です。

グランドセイコーはモデルごとに専用設計を行っており、同じラグ幅でもエンドリンクの曲線や厚みが異なる場合があるため、安易な互換性の判断は危険です。

また、バネ棒の長さと太さ、段付き形状の有無が合致しない場合、装着後の安定性に影響を与える可能性があります。

交換作業の基本手順は、ラグ裏の小さな隙間からバネ棒のショルダーを専用工具で押し縮め、慎重に取り外すことです。

この際、ラグ部分にテープで養生を施すことで、金属が干渉して傷が付くのを防げます。

装着時はまず片側の肩を固定し、もう一方を押し込みながら位置を合わせるのが効率的です。

ブレス交換に際して注意すべきは、メーカー保証や防水性能への影響です。

誤った交換や非純正パーツの使用は、防水試験に合格している時計でも不具合を招く恐れがあります。

そのため、新品購入直後やオーバーホール直後は正規サービスセンターでの交換が望ましいとされています。

さらに、互換ブレスや社外製パーツを使用する場合、初期装着後に緩みやガタつきがないか確認し、数日後にも再点検することで不意の外れを防止できます。

精密機械である腕時計にとって、固定のわずかなズレも耐久性や防水性に直結するため、慎重なチェックが求められます。

ブレスの調整方法とサイズ感

ブレスの調整は、単なる快適性の問題ではなく、時計の寿命や防水性にも影響します。

一般的には手首の実測値に対して5から10mmの余裕を確保するのが適正とされています。

これは季節や気温による手首周径の変化に対応するためです。

夏場は血流の増加や気温上昇により手首が膨張し、冬場は逆に収縮する傾向があります。

この変動に柔軟に対応するため、バックル側の微調整やハーフリンクの活用が推奨されます。

リンク固定方式がねじ式の場合、適正トルクでの締結が必要です。

過度な締め付けはねじ山を損傷させ、緩すぎると使用中に緩みが生じる可能性があります。

そのため、一部のメーカーではねじ止め用接着剤の使用を推奨しています。

ピン&スリーブ方式では、矢印で示された方向に押し出す構造が多く、専用の支え台と打ち棒を併用することで精度が保たれます。

装着感を左右する要素は、駒の可動域、テーパー比率、バックルの厚みです。

駒が柔軟に可動する設計は手首の凹凸に追従しやすく、長時間の装着でも圧迫感を軽減します。

バックルが厚いと堅牢性が増す一方、袖口との干渉が増えるため、用途に合わせた選択が求められます。

■手首サイズと調整の目安(参考)

以上のように、リンク数だけでなく微調整を活用することで、時間帯や季節の変化に対応しやすい装着感が得られます。

19mm幅のモデルに合う仕様

19mm幅のラグは、一般的な20mmに比べてやや特殊なサイズとされています。

この幅は、主に薄型ケースやクラシカルなデザインに採用される傾向があり、手首に装着した際により繊細でスマートな印象を与えます。

ブレスのテーパーが強めに設計されていることも多く、ケースからバックルにかけてのシルエットが細く見えるため、全体的にすっきりとしたバランスになります。

ただし19mm幅は、市場に出回っている社外ベルトの選択肢が20mmや22mmに比べて少ないという課題があります。

特に金属ブレスでは適合するモデルが限られるため、純正ブレスを使用し続ける人が多いのが実情です。

その一方で、革ベルトやラバーストラップにおいては比較的豊富な種類が展開されており、装いに合わせたカスタマイズを楽しむことも可能です。

19mm幅の金属ブレスを選ぶ際には、駒の厚みやバックルの高さがケースとのバランスを大きく左右します。

駒が薄すぎると剛性が不足し、逆に厚すぎるとケースの繊細さを損ないます。

バックルも同様に、過度に厚いものは薄型ケースとの調和を乱す可能性があるため、全体の統一感を意識することが重要です。

■主なラグ幅と傾向(参考)

| ラグ幅 | 見た目の傾向 | 合わせやすい用途 |

|---|---|---|

| 19mm | すっきりと繊細 | ドレス寄り、薄型ケース |

| 20mm | 標準的で汎用性高い | ビジネスからカジュアル |

| 21mm | 力強く存在感あり | スポーツ寄り、大型ケース |

このように、19mm幅は特殊ながら独自の魅力を備えており、選択の際には見た目と機能性の両面から検討することが求められます。

外し方のコツと専用工具の活用

ブレスの外し方は、単に工具を使えばよいというものではなく、作業の正確性と傷防止の工夫が重要です。

特にラグ部分は時計の見栄えに直結するため、細かな傷を避けることが求められます。

まず布テープや養生テープをラグのエッジ部分に貼り、工具が金属に直接触れないように準備を行います。

使用する工具は、先端が摩耗していないフォーク型のバネ棒外しが基本です。

先端の角度や幅が合っていないと、バネ棒のショルダーにうまく掛からず、無理な力を加えてラグを傷つける恐れがあります。

作業時は片側のショルダーに確実に工具を掛け、軽く外側にテンションをかけながら反対側を押し込むと、バネ棒がラグ穴から外れやすくなります。

さらに、ブレスのコマ調整においては、ピン抜き台と打ち棒を用いて矢印の方向に正確に力を加えることが肝要です。

ねじ式ブレスの場合は、サイズの合った精密ドライバーを用い、力を垂直にかけることでねじ山の損傷を防ぎます。

作業後は、必ず全ての固定部分の緩みを点検し、駒の可動に引っかかりがないか確認することが安全性の確保につながります。

時計専用工具は時計店やオンラインショップで手に入るため、自身で調整を行う場合は必ず適切な工具を揃えてから作業することが推奨されます。

「ブレス安っぽい」と感じる理由

ブレス安っぽいと感じられる理由は主観的な印象に左右される部分が大きいものの、実際には構造や仕上げの設計が評価に影響しています。

たとえばセンターリンクの鏡面仕上げが広いと、光を強く反射して派手に見えることがあり、フォーマルな場では高級感を演出しますが、カジュアルな場では過剰に感じることもあります。

逆に全面ヘアライン仕上げは落ち着いた雰囲気を与えますが、光沢感が抑えられるためシンプルすぎる印象を与える場合があります。

バックルの構造も大きな要因です。

薄型の観音開きバックルは袖口の収まりが良く実用的ですが、質感を重視する人には物足りなく映る場合があります。

プレス加工と削り出し加工の違いも質感に直結し、削り出しバックルは堅牢性と重厚感が強く評価される傾向があります。

また、駒と駒の間のクリアランス(隙間)が大きいと手首の動きに滑らかに追従する利点がありますが、視覚的には隙間が気になると評価されることもあります。

こうした細部の設計は使い手の環境や好みによって評価が分かれやすいため、実際に店舗で試着し、袖口との相性や光の反射具合を確認することが最も確実です。

ブレスに関する評価は個人の主観に大きく依存するものの、設計や仕上げの違いが与える印象を理解しておくことで、購入前に自分に合った選択をしやすくなります。

グランドセイコーのブレスレットの魅力と評価

グランドセイコーのブレスレットは、単なる実用品にとどまらず、デザイン性や存在感を語るうえで欠かせない要素です。

モデルごとに異なる文字盤の世界観やケースデザインとどのように調和しているのかを見ていくと、その奥深さが浮かび上がります。

例えば御神渡りのように自然の現象を映したモデルではブレスの仕上げが全体の印象を支え、56gsとの比較からは時代ごとの進化が明確になります。

さらに白樺モデルでは文字盤との一体感が評価される一方、ブレスがいまいちと感じられる意見も存在します。

こうした多面的な視点から魅力と課題を整理していくことで、グランドセイコーが追求するブレスレットの価値をより深く理解できるでしょう。

御神渡りモデルに見るデザイン性

御神渡りモデルは、長野県諏訪湖に冬に現れる氷の裂け目をモチーフとした文字盤を特徴とする特別なラインです。

ブレスレットの設計もまた、この独自の文字盤の質感を引き立てる役割を果たしています。

駒の表面には細かいヘアライン仕上げが施され、光が当たる角度によって繊細な陰影を生み出します。

これにより、氷の割れ目を表現する文字盤との一体感が強調され、装着時に全体の統一感が高まります。

また、このモデルではブレスのテーパーがやや強く設計されており、ケースからバックルにかけて滑らかに細くなるラインが手首に自然に沿います。

この形状は、重量バランスを安定させるだけでなく、見た目にも洗練された印象を与えます。

長時間の着用でも違和感が少なく、実用性と芸術性を両立させている点が魅力です。

御神渡りモデルのようにデザイン性が強調された時計では、ブレスレットが単なる固定具ではなく、全体の美しさを完成させる要素として機能していることが理解できます。

56gsとの比較でわかる違い

グランドセイコーの歴史において、56GSシリーズは1970年代を代表するモデルの一つです。

現行モデルと比較すると、ブレスレットの設計思想の進化が明確に浮かび上がります。

56GSは、当時の製造技術や流通事情から軽量で薄いブレスが採用されていました。

駒は薄型で可動域が広く、装着感は非常に軽やかですが、耐久性や剛性の面では現行ブレスと比べると劣ります。

一方、現行のブレスは駒の厚みを増し、バックルを削り出し加工で製造するなど、堅牢性と長期使用を意識した構造になっています。

仕上げに関しても違いが際立ちます。

56GSのブレスはシンプルなヘアラインが中心で、製造工程も効率性を重視していました。

これに対し、現行モデルはザラツ研磨による鏡面仕上げとヘアライン仕上げの切り替えが精密に行われ、視覚的な立体感と高級感を演出しています。

この比較から、グランドセイコーが時代の流れとともに「軽快さ」から「安定感」へと重心を移してきたことが理解できます。

これはユーザーの使用環境が多様化し、日常からフォーマルまで幅広く対応できるよう進化してきた結果と言えます。

白樺モデルとブレスの一体感

白樺モデルは、その名の通り白樺林をイメージした独特なテクスチャーの文字盤が特徴です。

この強い個性を持つ文字盤に対し、ブレスレットのデザインは控えめでありながらも緻密な仕上げで支える構造となっています。

駒の表面には細かいヘアライン、エッジ部分には控えめな鏡面仕上げを施すことで、白樺の凹凸感と調和を取っています。

テーパー比率は比較的緩やかに設定されており、ケースの厚みを視覚的に和らげる効果を持ちます。

駒の可動性も高く、手首の動きに追従しやすい設計のため、長時間の装着でも快適性が維持されます。

白樺モデルでは、ブレスが前面に出すぎず文字盤の立体感を引き立てる脇役として機能しています。

これにより、視覚的なバランスが保たれ、フォーマルからカジュアルまで幅広いシーンで違和感なく使用できる点が評価されています。

白樺モデルの事例は、ブレスレットがデザイン全体にどのように影響を与えるかを示す好例であり、購入検討時の判断材料としても役立ちます。

ブレスがいまいちとされる意見

グランドセイコーのブレスレットは高い評価を受ける一方で、ユーザーの中にはいまいちと感じる意見も存在します。

評価が分かれる背景には、仕上げや機構の設計に関する細部が影響しています。

まず、光沢の強さについての不満があります。

センターリンクに広い鏡面仕上げを採用したモデルでは、強い光を反射するため華やかさは増しますが、同時に指紋や小傷が目立ちやすく、使用後の印象を損なう場合があります。

逆にヘアライン仕上げ主体のモデルでは落ち着いた雰囲気が得られるものの、視覚的に単調で物足りないという声が聞かれることもあります。

バックルの仕様も意見が分かれるポイントです。

観音開きタイプやプレス加工されたバックルは袖口に収まりやすく軽快さを備えていますが、堅牢性や重厚感を求めるユーザーには物足りなく映る可能性があります。

削り出しバックルは高級感があり耐久性に優れていますが、その分厚みが増すためシャツの袖に干渉するケースも報告されています。

さらに、微調整機構の段数が限られていることを不満に挙げる声もあります。

手首のサイズに細かく合わせにくいため、夏場と冬場で装着感が変わってしまうことがあるのです。

こうした点が「いまいち」と感じられる大きな要因と考えられます。

このように否定的な意見がある一方で、実際には用途や装い、ユーザーの嗜好によって評価が変化することが多く、試着や実際の使用環境を踏まえて判断することが推奨されます。

【まとめ】グランドセイコーのブレスレットについて

最後に本記事で重要なポイントをまとめます。